Kategorie: Magazin

-

Oxford Bibliographies: Sound Studies

In der Reihe der “Oxford Bibliographies” hat Marie Thompson eine kommentierte Bibliographie zum Forschungsfeld der Sound Studies verfasst. Schön zu sehen, dass der Sammelband “Sound as Popular Culture” (hg. von Jens Gerrit Papenburg und Holger Schulze, 2016) auch Erwähnung fand, zu dem einige Forschende aus dem deutschsprachigen Raum beigetragen haben. Leider ist nur ein Teil…

-

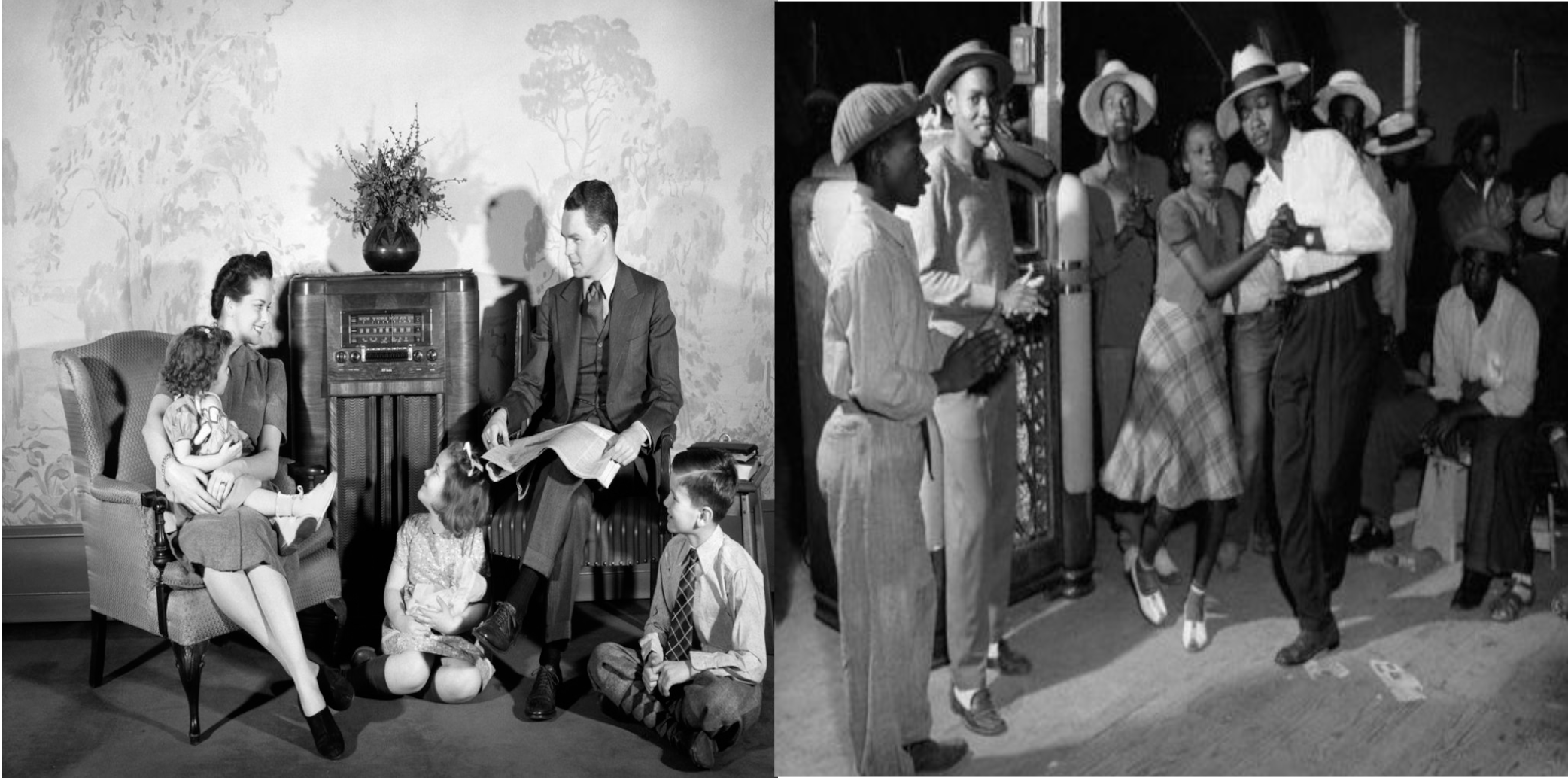

Mediendispositive und ihre Subjektkulturen (Teil II). Radio und Jukebox der 1930er Jahre

In Teil I dieses Beitrags habe ich die konstitutive Rolle von Klang und Medien für Prozesse der Subjektwerdung betont und den Vorschlag unterbreitet, dass wir historisch spezifische Konfigurationen bzw. Koppelungen von Klang, Medien und Subjektivierung durch die beiden Konzepte der Technologien des Selbst und des Mediendispositivs beschreiben können. Andreas Reckwitz’ (2006) Modell der drei modernen…

-

Mediendispositive und ihre Subjektkulturen (Teil I). Theoretische Vorüberlegungen zur historischen Medienspezifik von Klang, Hören und Subjektivierung

Klang und seine mediale Hervorbringung treffen nicht nur auf je spezifische Subjekte in ihrer Rolle als Rezipient*innen, sondern bringen die jeweiligen Subjekte vielmehr erst hervor. Damit verbundene Forschungsfragen haben in den Sound Studies und in der Musikforschung in jüngerer Zeit Konjunktur. Hier setze ich mit diesem Beitrag an und entwickele Überlegungen zum Verhältnis von Klang…

-

Maren Haffke über aktuelle Sammelbände und über Theorie- und Begriffsarbeit in den Sound Studies

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Medienwissenschaft (Heft 23, Jg. 12 (2020), Nr. 2; Thema: “Zirkulationen”) rezensiert AG-Mitglied Maren Haffke drei rezente Sammelbände aus dem Feld der Sound Studies. Darüberhinaus kartiert sie in aller Kürze, aber mit der gebotenen Schärfe, das Diskursfeld der Disziplin Sound Studies, die aktuell in eine Konsolidierungsphase eintritt. Der Beitrag…

-

Von Pong zur Ludomusicology – Musik und Sound im Videospiel

Computerspiele sind nicht nur aufgrund ihrer visuellen Darstellung reizvoll. Für das individuelle Spielerlebnis ist der interaktive Soundtrack mindestens ebenso wichtig. Was zeichnet Musik im Computerspiel aus? Wie funktioniert sie und unter welchen Perspektiven wird sie beforscht?

-

Vocal Futures

Im Rahmen des Seminars “Sounds Like The Future. Futurhythmaschinische Gestaltung 1932-2020” von Malte Pelleter und Johannes Ismaiel-Wendt entstand das Audiopaper von Lukas Iden und Sophia Tobis zum Thema Vocal Production, Vocal Processing und der damit einhergehenden Symbiose zwischen Mensch und Technik.

-

Publikationsstrategien: Rückblick auf den AG-Workshop 2019

Wissenschaftliche Sound- und AV-Formate: Im Mittelpunkt des Workshops standen Fragen nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, nach Hürden und begünstigenden Faktoren.

-

Sounds matter! Zur AG-Tagung „Acoustic Intelligence“

Welche Sounds können die Jahrestagung „Acoustic Intelligence“ am besten umreißen? Jan Torge Claussen hat sich beim Orga-Team umgeHÖRt.

-

Rezension: A. Zeising: Radiokunstgeschichte – Bildende Kunst und Kunstvermittlung im frühen Rundfunk der 1920er bis 1940er Jahre

Rezensiert für H-Soz-Kult von Andreas Stuhlmann, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Kanada Mit ihren 675 Seiten ist die Habilitationsschrift von Andreas Zeising ein wuchtiger Beitrag zur Mediengeschichte des Radios ebenso wie zur Mediengeschichte der Kunstgeschichte. Der Titel „Radiokunstgeschichte“ ist eventuell missverständlich, und deshalb bemüht der Autor sich gleich in der Einleitung…

-

Wachswalzen zwischen Berlin und der Welt: Medialität und Materialität musikethnologischer Phonogramme um 1900

Wanyamwezi-Gesänge verklingen in Berlin. Doch die Deutungshoheit über die Medialität musikethnologischer Phonogramme war durchaus umkämpft. Niklas Pelizäus-Gengenbach zeigt: Die materiellen Bedingungen bestimmten stets mit, was gespeichert, verschickt und erhalten wurde.