von Christian Berner und Frank Schültge

Tja, ähm, ja also, gut. Mitte Dezember bekamen wir in der Web-Redaktion der AG das Interview mit Maren Haffke zugeschickt. Die Aufnahme war frisch und unbearbeitet, gerade so wie das Interview mit Mikro und Recorder ›auf Band‹ aufgenommen wurde. Das Kennzeichen einer solchen Aufnahme: lange Denkpausen, stockende Satzanfänge, Versprecher und vor allem die unter Radioleuten so unbeliebten »Ähs«.

Ganz unweigerlich wurde die Aufnahme Ausgangspunkt für eine interne Diskussion: Ob die Aufnahme so »sendbar« sei, ob man sie noch »durchputzen« müsse. Eine Diskussion, die Radioleute aus ihrem Alltag sicher gut kennen: Interviews wollen meist noch »gestrafft« werden, damit sie »durchhörbarer« sind.

Die Sendefassung

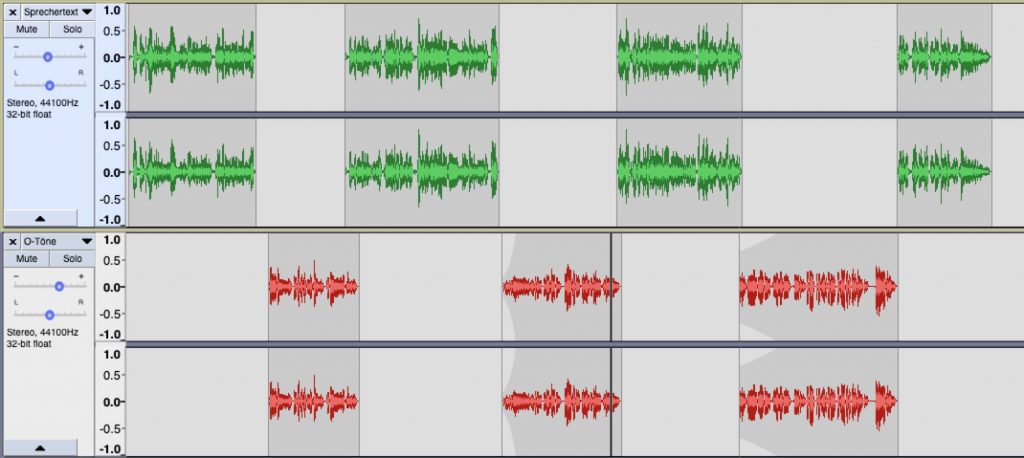

Wir, die wir an dieser Diskussion beteiligt waren, haben allesamt einen Background beim Radio. Und viele Radioleute heutiger Zeit sind geradezu darauf gepolt, jede Aufnahme zu »putzen«, die sie in die Finger bekommen. Die digitalisierten Umgebungen eines Hörfunkstudios machen es so einfach, Aufnahmen schon zum Anhören in ein Schnittprogramm zu ziehen – da sieht man nämlich gleich die Wellenformen des Audiomaterials und kann mit geübtem Auge bequem durch Sätze und Wörter navigieren. Und routinierte Redakteure und Tontechnikerinnen schneiden, weil es so einfach geht, gewissermaßen nebenher schon jede Pause heraus, die zu lang aussieht, jeden doppelten Satzanfang, und jedes »Äh«. Das geschieht völlig habitualisiert: Eine ARD-Korrespondentin, mit der ich einmal darüber sprach, warum sie auch in längst als »sendefertig« markierten O-Tönen immer noch einmal die Pausen minimal kürze, antwortete: »Weil ich einfach gern schneide.«

Zurück zu unserem Interview. Ganz im Sinne habitualisierter Radioarbeit entschlossen wir uns, eine – so wörtlich – »Sendefassung« zu schneiden. Und spätestens mit dem Begriff »Sendung« war klar, dass sich unsere Diskussion im Denkzusammenhang von Radio abspielte, auch wenn wir keine Radiosendung herstellen, sondern ›nur‹ einen Audioclip auf unsere Website laden wollten.

Das Raumproblem

Aber das war ja nur die Hälfte des Problems. Das zweite akustische ›Manko‹ der Aufnahme, wenn man die normativen Qualitätsansprüche professioneller Radiosender anwenden will, war der Raum. Tonaufnahmen sind gewissermaßen akustische Dokumente ihrer Entstehungssituation, und kaum eine akustische Dimension von Aufnahmen erzählt so viel von dieser Situation wie der Raumklang. In unserem Interview waren zwei unterschiedliche Räume zu hören: Interviewerin und Interviewte befanden sich offenkundig nicht im selben Raum. Der Unterschied ist zwar nicht immens, für das ›geschulte Ohr‹ von Radioleuten dennoch nicht zu überhören: Während die Antworten präsent und nah klingen, haben die Fragen eine stärkere Raumakustik, sie klingen ›weiter weg‹, ›räumlicher‹ oder ›halliger‹.1

von Christian Berner und Frank Schültge

Dabei will Radio doch ganz anders klingen: crisp, fett, tief, ganz, ganz nah (und natürlich lieber männlich als weiblich).

Schon Rudolf Arnheim hat in den 1930er Jahren – das Radio war gerade mal 10 Jahre alt – die Radiostimme mit der Großaufnahme im Film verglichen: das »Optimum an Intimität«.2 Und auch wenn die (vom Musikbusiness angetriebene) Audioindustrie längst Algorithmen anbietet, die den Raumklang missratener Aufnahmen reduzieren können, haben sich diese Systeme für den Radioalltag bislang nicht durchsetzen können. Noch müssen Reporter_innen lernen, das Mikrofon ›richtig› zu halten.

Das ›Raumproblem‹ unserer Aufnahme war also nicht so ohne weiteres zu lösen. Da blieb uns nichts anderes übrig als mit einem Augenzwinkern zu sagen: Das Ganze ist halt kein Radio, sondern ein ›Akustisches Dokument‹.

Die Authentizität des O-Tons

Hinter dieser umstandslosen Umetikettierung steckt die Vorstellung, dass Radioleute eine eigene Vorstellung von Originalität und Authentizität haben, dass sie eine Differenz sehen zwischen Radio ›an sich‹ und dokumentarischem Audiomaterial – und dass sich diese Differenz (zumindest auch) ästhetisch, durch den Sound vermittelt. Dem präzise komponierten Sprechertext steht die spontane Mündlichkeit gegebüber, der nahen, raumlosen Studiostimme steht die raumhafte, akustisch kontextualisierte und der Wirklichkeit abgerungene Originalaufnahme entgegen. Mündlichkeit und Originalaufnahme: zentrale Merkmale akustischer Dokumente?

Grundmaterial des Radiojournalismus sind eben diese Aufnahmen von vor Ort, die vom Radio dann als »Originaltöne«, kurz: »O-Töne« einverleibt werden. O-Töne gelten schließlich als Garanten der Authentizität. Sie referieren auf die Wirklichkeit, bringen die Welt selbst zu Gehör – so feierte man die Erfindung des mobilen Mikrofons Mitte der 1920er Jahre.3

Die Transformation von Originalaufnahmen zu O-Tönen geschieht durch die Einbettung in radiophone Darstellungformen, allen voran in den »BmE«, den »Bericht mit Einspielungen«. Solche Beiträge leben von dem Wechsel zwischen Radiostimme und O-Ton, zwischen Studio und Welt, zwischen Behauptung und Beweis. Aus Dokumenten werden Kommunikate.

Die Komplizenschaft der Aufnahme

Können wir nun einer Aufnahme, die akustisch nicht unseren Vorstellungen von Radio entspricht, die auch nicht in einem Studio entstanden ist, ohne Weiteres den Status eines »Akustischen Dokuments« zuweisen? Und damit aufnahmetechnische Aberrationen zu Authentizitätsmarkern hochstilisieren? Damit wäre dem Interview eine Form der Authentizität unterstellt, die es gar nicht besitzt.

Bereits die Authentizität von typischen Radio-O-Tönen ist eine prekäre. Die Entstehungsbedingungen vermeintlich der Welt abgelauschter Töne stellen sich, schaut man genauer hin, in der Regel eher als Koproduktion von Journalist_innen und O-Ton-Geber_innen heraus.4

Das gilt für unser Interview (im Radiojargon würde man das als »Kollegengespräch« bezeichnen) erst recht: Hier fand ja gar keine belauschte Szene statt, sondern der einzige Grund für das Gespräch bestand darin, eine Aufnahme herzustellen; das Interview wurde selbstverständlich im Vorfeld abgesprochen und durchgeplant. Die Aufnahme dokumentiert also nicht, sondern sie ist das Produkt gemeinschaftlichen und zielgerichteten Handelns und verweist damit zuallererst auf sich selbst.

Beide Beteiligte haben gemeinsam etwas inszeniert, was man aus Sicht des Publikums mit der Formel »Some people talking with each other to me«5 beschreiben könnte. Die Fragen, die Antworten, der Klang, die Veröffentlichung: Alles geschieht in der Ausrichtung auf ein imaginiertes Publikum. Es ist also nur konsequent, wenn diese Inszenierung auch den technischen Arbeitsprozess, das Schneiden und Mischen, mit einbezieht. Radio wird eben gemacht.

Der Klang des Dokumentarischen

Nun ist unser Blog kein Radio, und es steht keineswegs fest, dass Online-Audio die ästhetischen Konzepte des Radios übernehmen muss. Hört man im Netz etwas quer, treffen sich jedenfalls unterschiedliche Ästhetiken, die vielleicht oft auf die auditive Sozialisierung der jeweiligen Produzent_innen zurückgehen. Manche Clips klingen wie Werbespots (schnell, laut), andere durchaus wie Radio (als sequenzieller Flow). Viele Online-Audio-Angebote folgen aber auch einer ›dokumentarischen‹ Ästhetik – damit meine ich, dass sie den Raum (z.B. das Büro), die Aufnahmetechnik (z.B. das interne Laptop-Mikro) und den Verbreitungsweg (z.b. durch Datenreduktion) hörbar machen. Vielleicht ist das in Wirklichkeit die Ästhetik des Amateurhaften. Vielleicht ist aber auch gerade das der neue Garant für Authentizität.

Es fällt jedenfalls auf, dass sich auch viele erfolgreiche Podcasts ganz wesentlich auf O-Töne stützen. Das zeigt sich sowohl in den angesagten True-Crime-Podcasts wie auch in erfolgreichen fiktionalen Formaten wie zum Beispiel Homecoming. Bleibt also der O-Ton, verstanden als ein Ergebnis akustischen Dokumentierens, eine Konstante in der Audiproduktion – auch in Post-Radio-Zeiten?

[1] Tatsächlich fand das Interview als Skype-Gespräch zwischen Berlin und München statt. Es dokumentiert also zwei unterschiedliche Räume wie auch jeweils unterschiedliche Aufnahmetechnologie; die beiden vor Ort aufgenommenen Audiodateien wurden nachher zusammenmontiert.

[2] Rudolf Arnheim: Rundfunk als Hörkunst und weitere Aufsätze zum Hörfunk, Frankfurt am Main 2001, S. 49.

[3] Kiron Patka: Radio-Topologie Zur Raumästhetik des Hörfunks, Bielefeld 2018, S. 115ff.

[4] Jürg Häusermann: Zugespieltes Material. Der O-Ton und seine Interpretation, in: Harun Maye, Cornelius Reiber, Nikolaus Wegmann (Hg.): Original / Ton. Zur Mediengeschichte des O-Tons, Konstanz 2007, S. 25–50, hier S. 31. Professionelles Medientraining für Politiker_innen und öffentlich auftretende Personen – teilweise durchgeführt von Journalist_innen – stellen eine bereits institutionalisierte Form solcher Kooperation dar.

[5] Carin Åberg: Radio Analysis? Sure! But how?, in: Andreas Stuhlmann (Hg.): Radio-Kultur und Hör-Kunst. Zwischen Avantgarde und Popularkultur 1923–2001, Würzburg 2001, S. 83–104, hier S. 87.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.